【メモ】

・さすがは、全世界で4億5千万部以上も売れた大人気小説の第一作目、子どものみならず、大人でもとても楽しく読める内容でした。お時間とれるようであれば、「親子で読書」もいいかと思います。

・総ルビで、小学校低学年からでも読めるようになっています。小学校1年生(当時)の長男が、まるで本に引き込まれるかのように、あっというまにシリーズ全作を読破してしまいました。

【本文書き出し】

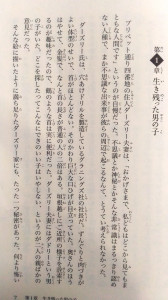

”第<1>章 生き残った男の子

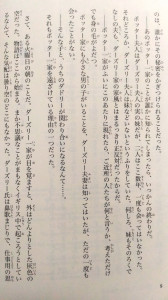

プリベット通り四番地の住人ダーズリー夫妻は、「おかげさまで、私どもはどこから見てもまともな人間です」というのが自慢だった。不思議とか神秘とかそんな非常識はまるっきり認めない人種で、まか不思議な出来事が彼らの周辺で起こるなんて、とうてい考えられなかった。

ダーズリー氏は、穴あけドリルを製造しているグラニングズ社の社長だ。ずんぐりと肉づきがよい体型のせいで、首がほとんどない。そのかわり、巨大な口ひげが目立っていた。奥さんのほうはやせて、金髪で、なんと首の長さが普通の人の二倍はある。垣根越しにご近所の様子を詮索するのが趣味だったので、鶴のような首は実に便利だった。ダーズリー夫妻にはダドリーという男の子がいた。どこを探したってこんなにできのいい子はいやしない、というのが二人の親ばかの意見だった。

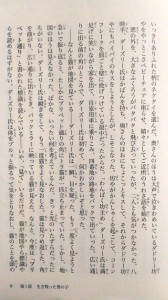

そんな絵に描いたような満ち足りたダーズリー家にも、たった一つ秘密があった。何より怖いのは、誰かにその秘密をかぎつけられることだった。

−−−あのポッター一家のことが誰かに知られてしまったら、いっかんの終わりだ。

ポッター夫人はダーズリー夫人の実の妹だが、二人はこの数年、一度もあってはいなかった。それどころか、ダーズリー夫人は妹などいないというふりをしていた。何しろ、妹もそのろくでなしの夫も、ダーズリー家の家風とはまるっきり正反対だったからだ。

−−−ポッター一家がふいにこのあたりに現れたら、ご近所の人が何と言うか、考えただけでも身の毛がよだつ。

ポッター家にも小さな男の子がいることを、ダーズリー夫妻は知ってはいたが、ただの一度も会ったことがない…”

【表紙及び冒頭5ページ】

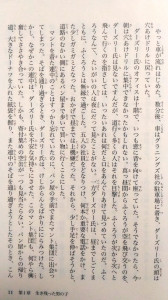

【子どもの読書に関わるデータ】

ふりがなの状況:総ルビ(全ての漢字にふりがなが振られています)

文字の大きさ:小さい、大人向け文庫とほぼ同等サイズ

読んだ人(当時):小学校1年生・月齢7歳3ヶ月・本好き

所感:「ハリー・ポッターが好き」な「本好き」という条件はあるが、全ての漢字にふりがなが振られており、内容的にも、小学校1年生でも十分に読めるレベル。続編シリーズまで含めて、引き込まれるように楽しそうに読んでいました。

【基本データ】

静山社ペガサス文庫

2014年3月4日 初版発行

J.K.ローリング 作 松岡佑子 訳『ハリー・ポッターと賢者の石 1-1』

ISBN978-4-86389-230-9

”この本、読ませてみたいな”と思ったら

![静山社ペガサス文庫 ハリー・ポッターと賢者の石1-1 表表紙_[0] 静山社ペガサス文庫 ハリー・ポッターと賢者の石1-1 表表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e1e3ecb9e89a0ae8bcd4aa4e0c3750f6-168x300.jpg)

![早川書房 マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e5b28fb10958e06becfded5f6c2508c9-600x600.jpg)

![早川書房 マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e5b28fb10958e06becfded5f6c2508c9-180x320.jpg)

![早川書房 マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/f50984fc0cb172cfc7415e560760508e-180x320.jpg)

![早川書房 マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/041a0886e56d7cad09f45b902a772f3b-180x320.jpg)

![早川書房 マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/bbb815f0be1574ebafbfe904f06cb049-180x320.jpg)

![早川書房 マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/cdf6cc43b93d456e256db8f371feea1d-180x320.jpg)

![早川書房 マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/06522b3997e663a2999726bb536d1e33-180x320.jpg)

![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「増量・誰も知らない名言集 イラスト入り」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e57ece85c57fc697c8d0f268695105ed-600x600.jpg)

![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「増量・誰も知らない名言集 イラスト入り」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e57ece85c57fc697c8d0f268695105ed-180x320.jpg)

![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「増量・誰も知らない名言集 イラスト入り」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/5ce41b39ddf307b7ddd37ae8e9caa7e9-180x320.jpg)

![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「増量・誰も知らない名言集 イラスト入り」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/0fc4522e79ee7a1d17db815d11c92896-180x320.jpg)

![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「増量・誰も知らない名言集 イラスト入り」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/5e5026afcb10b2879f7b0f1f93813878-180x320.jpg)

![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「増量・誰も知らない名言集 イラスト入り」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/07716b4bb2a8be703d9f34bdef60b4fd-180x320.jpg)

![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「増量・誰も知らない名言集 イラスト入り」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/075b8b2dc32ffd4cf9d2f87f47f82d4e-180x320.jpg)

![河出文庫 リリー・フランキー「美女と野球」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/054c4740379308b2b9baafdd4ed9abcb.jpg)

![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「ボロボロになった人へ」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/6a7b4c01911030510fa9cf1b18adcb23.jpg)

![中経の文庫 冬野花「インド人の頭ん中」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/9deff41916847c995ec7d9247fae9252.jpg)