【メモ】

・彦一は、どんな相手でもとんちでやり込めてしまう。

・上巻本文242ページに52話収録。一話平均4〜5ページ。簡潔で読みやすいショートストーリーの中に、とんち、だじゃれ、笑いが盛り込まれている。しかし、どの話も、それだけではなく、知識と知恵、そして道徳も絡められた物語になっている。

・悪人を懲らしめる。さらにしっかりとやり込めて、仕返しすらできないようにしてしまう。決して正義漢ぶってるわけではないけれど、本人がしたいと思うこと、本人が正しいと思うことをすると、結果として相手をやり込めてしまう。

・しかしそのとんちは、人々が忘れたりなおざりにしたりしていた、物事の本来あるべき姿、真理のようなものに気が付かせてくれる。ひとびとはバツが悪そうに納得して、ホッとして、場が収まる(P66〜第17話「◯◯さま」 ーーー 調子に乗って夜遅くまで大騒ぎする、鼻息の荒い江戸っ子の商人たち。その商人たちに、「『本当に偉い人』がお泊りなので、お静かに願います」という手紙が届く。商人たちはおとなしくなる。翌日種明かしをされた商人たちは、してやられたと思いつつも、『本当に偉い人』が誰なのかに気がつかされ、なるほどと頭をかいて引き下がる)。

・彦一はずるくない。賢くて、一部には確かにずる賢いような描写もあるが、本質的には、正義を愛する正直な男。そして、人を思いやることのできる、やさしい男(P77〜第20話「おもいやり」 ーーー 村一番の孝行者、働き者の男が、過ちから、山火事を起こしてしまう。小心者のその男は、正直に名乗り出ることができない。彦一はその男のことを考え、その男が自然と名乗り出ることができるようにとんちを働かせる)。

【子どもの読書に関わるデータ】

ふりがなの状況:総ルビではないですが、漢字の8〜9割、おそらく、小学校1年2年で習うレベルのもの以外にはほぼ全てルビが振られていると思います。

文字の大きさ:比較的小さい。通常の大人向け文庫サイズよりも若干(1〜2pt)大きい程度。

所感:

・ソフトカバーのB6判で行間も広く読みやすく、内容的にも、とんち話ですので、小学校低学年でも十分に理解できる内容です。

・一部の漢字にはルビが振られていませんが、小学校2〜3年生程度ならば十分に読める、というレベルかと思います。

・ただし、一部の言葉や地名などで少し難しいものや珍しいものがたまに出てきます(難題、療治、献上、胴巻き、球磨川、阿蘇、鶴崎、など)。これらには当然ふりがなが振られていますが、ふりがな付きでも小学校低学年だとちょっと厳しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

・逆に、いろいろな話のなかで出て来る人情の機微に触れるような人間同士のやりとり、人のこころの動きなどの面まで含めて考えると、小学校高学年どころか、おとなでも十分に楽しめる、そういった内容の本だと思います。

【本文書き出し】

” 第1話 こぶとり

むかし、肥後の国(いまの熊本県)の八代という町のちかくに、彦一という、それはそれは、きばつなちえをもっている子どもがすんでいました。かれは目がくるくるで、おぼんのようにまるい顔、どんな難題でも、たちどころにといて、よわきをたすけ悪人をこらし、おまけにどっとわらわせる世界一のちえ男でした。ではいまからその彦一のとんちばなしをいたしましょう。

あごの下に、大きなこぶをもったおじいさんがありました。そのこぶは、ほうっておいてもいのちにかかわるこぶではなかったが、しゃれもののおじいさんは、そのこぶをなおそうと、ほうぼうのおいしゃさんにかかりました。が、こぶはいっこうになおらず、くすり代がかさんで、家はだんだんまずしくなりました。しかしおじいさんは、まだあきらめきれず、このうえは、のこっている家やしきを売り払い、江戸(いまの東京)にのぼって名医にかかろうとおもいました。

これをしった、むすこの太郎兵衛は、おどろいて彦一の家にかけつけました。そして、「なんとかして、うちのじいさまに、こぶの治療をあきらめさせる法はないものか。」とそうだんしました。彦一はにっこりわらっていいました……”

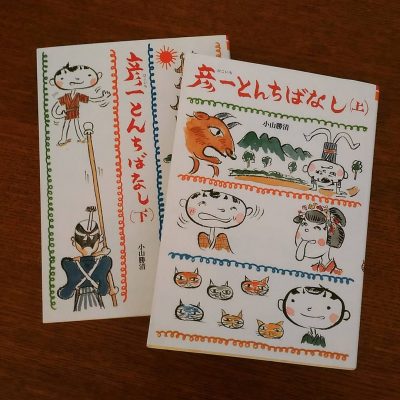

【表紙及び冒頭5ページ】

【基本データ】

偕成社文庫

1977年5月20日 1刷

著者 小山 勝清「彦一とんちばなし(上)」

ISBN978-4-03-550400-9

”この本、読ませてみたいな”と思ったら

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c9e689f2b95ac91dbd19e37fe0d97904-180x320.jpg)

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/0983326e01ad33cdcb4be9690b5a4be8-180x320.jpg)

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/f377adf748f68bf62750ba7b71923ff4-180x320.jpg)

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/18b22b624641610e4fac15f75a23a5a7-180x320.jpg)

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/044f95fe5c96679e5c611fc225d41cd5-180x320.jpg)