【メモ】

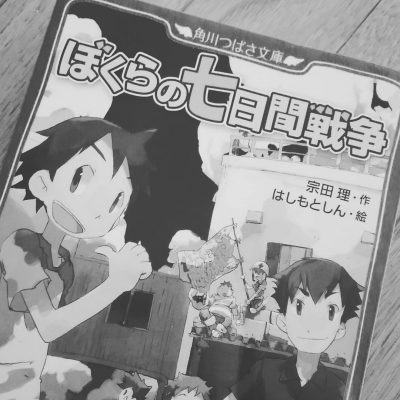

・いまから30年以上も前、1985年に発行され、以後30年以上も多くの人に読まれている大ベストセラー小説。小説はその後シリーズ化もされていますが、映画化もされた1作目の本作は、さすがといった感じのおもしろさ。

・ひとりひとり異なるいろいろな不安や不満をかかえる中学1年生。その心の動きもよく描かれている一方で、さまざまなアイディアを練り、おとなたちと真っ向から対決する少年たちの姿を描いた痛快なストーリとしても楽しめます。

・1985年というと、昭和40年台後半生まれの僕はちょうど小学校高学年〜中学生といったところ。当時世間はバブル経済突入目前、世の中がどんどんおかしくなっていく一方で、団塊ジュニア世代と言われたこのころの小中学生は、非行問題やいじめ、過酷な受験戦争など、社会のストレスが濃縮されて、そのまま子どもたちの世界に「おり」のように溜まった、そんなものに日々触れながら生きていたように思います。いまの子どもたちのおかれた環境とはずいぶんちがうのかな、とも思う一方、いまの子どもたちが読んでも十分に楽しめる、時代をこえて楽しめるお話だと思います。

【子どもの読書に関わるデータ】

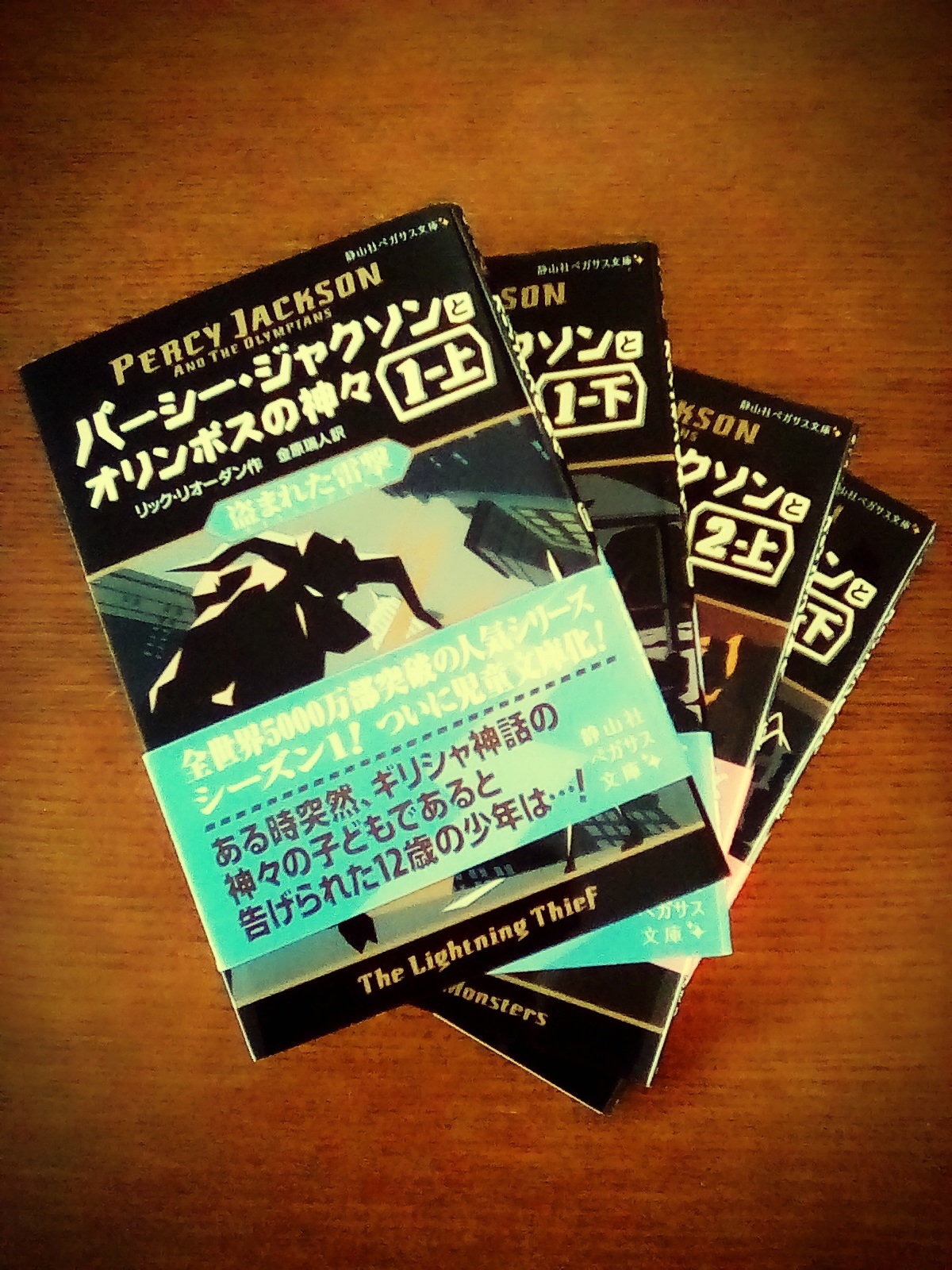

ふりがなの状況:総ルビで、全ての漢字にふりがなが振られています。

文字の大きさ:小さい。おとな向け文庫サイズと同等サイズ。

所感:つばさ文庫として想定している対象年齢は「小学上級から」。文字のサイズ、内容(中学生が主人公のお話ですので、思春期系の話もそれなりに出てきます)なども含めて考えると、小学校5年生〜6年生あたりをメインのターゲットとした本だと思います。が、読書好きの小3の息子は、結構長いこのお話、わずか数日で読破してしまい、数日後には、同シリーズの「ぼくらの怪盗戦争」と「ぼくらと七人の盗賊たち」を買ってきて、そちらもむさぼるように読んでいました。人によるとは思いますが、小3〜小4程度でも十分に読むことのできる本だと思います。

【表紙及び冒頭5ページ】

【本文書き出し】

”一日 宣戦布告

1

掛け時計の長針と短針が重なった。

正午。

さっきからそれを見つめていた菊地詩乃は、あらためて大きな溜息をついた。

予定の帰宅時間から一時間もおくれている。最初の苛立ちが、いつの間にか不安にすり変わっていた。何かあったのだどうか?

—交通事故?

まさか。学校からの帰り道に交通事故なんて、起きると考える方がどうかしている。

成績がわるくて、学校に残されたのだろうか?

一人息子の英治は中学一年。きょうは一学期の終業式である。いくらおそくても、十一時には帰れるはずだ。

そうしたら、十一時半に英治をアウディ80に乗せて家を出発。十二時十分に、池袋のサンシャインビルの前で夫の英介を拾う。

英介の会社はサンシャインビルにあるのだが、きょうの午後から休みをとり、日曜日までの三日間、軽井沢で親子三人テニスをやったり、高原のドライブをしたりしようという計画である。

計画を立てたのは……”

【基本データ】

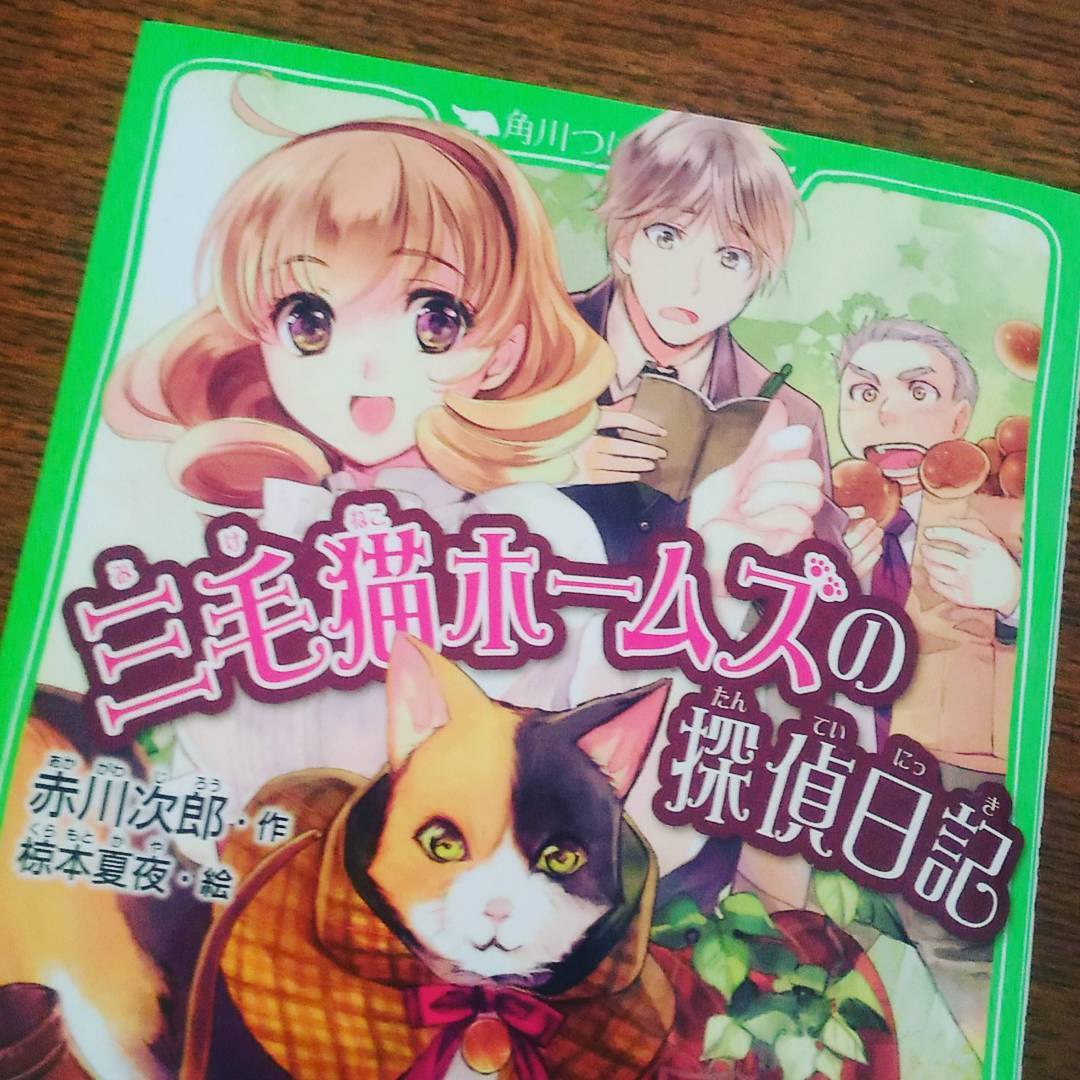

角川つばさ文庫

2009年3月3日 初版発行

宗田 理・作 はしもとしん・絵「ぼくらの七日間戦争」

ISBN978-4-04ー631003-3

”この本、読ませてみたいな”と思ったら

![つばさ文庫 宗田 理「ぼくらの七日間戦争」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/0b56997dfe99dfae126d47db4eaadd87-180x320.jpg)

![つばさ文庫 宗田 理「ぼくらの七日間戦争」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/764421412ed35fd518ea11fe5a2b1d0f-180x320.jpg)

![つばさ文庫 宗田 理「ぼくらの七日間戦争」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/82846a456147eb2910472e05dba0b82d-180x320.jpg)

![つばさ文庫 宗田 理「ぼくらの七日間戦争」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/075bd8ac564f2f3b845c12d9b100de21-180x320.jpg)

![つばさ文庫 宗田 理「ぼくらの七日間戦争」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/01e54023526a577bfa4274db0a62706b-180x320.jpg)

![つばさ文庫 宗田 理「ぼくらの七日間戦争」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/db256d0ee1a58cce80dff516176aa8d5-180x320.jpg)