【メモ】

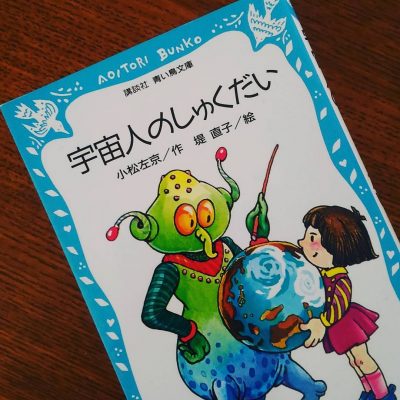

・「ありえなさ”過ぎない”」。例えば、星新一氏のショートショートなどは、設定の舞台が遠い過去やはるか未来であったりして、話全体がそもそも現実離れしている(というと語弊があるかもしれませんが、「設定としては」という意味で)ものが多いように思いますが、小松左京氏の本短編集は、そういった意味では、「現在の、この現実社会をベースとしたSF」というテイストです。現在のこの世界に暮らす「ケンちゃん」や「ヨシコ」が、「未来人」や「宇宙人」と会う、そんな話だからこその「読みやすさ」があると思います。

・前述の、「現実社会」と「SFの世界」が交差する、その部分に生まれるおもしろさを軸に話が展開する、そういった作品が多いように思います。

・子どものころ、加納一郎氏の児童向けSF小説にハマって、これでもかというくらいにたくさん読んだのですが、今になって思うと結構近いものがあったような。加納一郎氏の作品のほうが、より現実離れしていて、よりギャグテイストが強い。もう1度読んでみたいけれど、すでにどれも絶版のようで……。いまも売られているならば、うちの子どもたちにもぜひ読ませてみたかったですが、残念です。

【子どもの読書に関わるデータ】

ふりがなの状況:総ルビで、すべての漢字にふりがなが振られています。

文字の大きさ:比較的大きい。

所感:本編170ページ強の中に25編の短編を収録。1話平均7ページ弱。文字が比較的大きいこと、内容的にも、シンプルなストーリーのものが多いことなども含め、小学校低学年、2年生〜3年生程度でも十分に読むことのできる内容かと思います。一方で、SF的な軸、それが小学生くらいの少年たちの日常と絡み合って展開するストーリー、という部分では、小学校高学年であっても十分に楽しめる1冊なのではないかと(例えば、ドラえもんのおもしろさは、小学校低学年でも高学年でも、そして、おとなでも楽しめる、そういったおもしろさだと思いますが、それに近いものがあるのではないかと思います)。

【表紙、目次及び冒頭3ページ】

【本文書き出し】

” 算数のできない子孫たち

「ああ、うんざりしちゃったなァ。」と良夫くんがためいきをついてえんぴつをほうりだした。

「まったく、こんなに算数のしゅくだいがあっちゃ、たまらないな。」とケンちゃんもいった。

「いやだなあ、頭がいたくなってくる。」良夫くんは、あおむけになってつぶやいた。

「ほんとだ。算数なんて大きらいだ。」とケンちゃん。

「算数のない国へ行きたいや。」

そのとき、とつぜん二人が勉強している部屋の外で、ドーンと大きな音がした。ジェット機でもおちたのかと思って、まどから庭をのぞいてみると、ジェット機ではなくて、銀色の大きな球が、庭のキリの木にぶつかって、かすかなけむりをたてていた。−−−見ているうちに、その球の横腹がポカリとあおいて、中からみょうな服を着た、二人の男がおりてきて……”

【基本データ】

青い鳥文庫

1981年8月10日 第1刷発行

小松左京/作 堤 直子/絵『宇宙人のしゅくだい』

ISBN4-06-147074-4

”この本、読ませてみたいな”と思ったら

![青い鳥文庫 小松左京「宇宙人のしゅくだい」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/7ad0945fb814e144d911969aced1e11d-180x320.jpg)

![青い鳥文庫 小松左京「宇宙人のしゅくだい」目次1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/0ad6c1f45520646287b3331dace24ed2-180x320.jpg)

![青い鳥文庫 小松左京「宇宙人のしゅくだい」目次2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/2bae9ef6a90cb103aa93ce584ee23289-180x320.jpg)

![青い鳥文庫 小松左京「宇宙人のしゅくだい」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/bb665c1197d1d53f08637b893bc09b7e-180x320.jpg)

![青い鳥文庫 小松左京「宇宙人のしゅくだい」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/39479168c64024fa231c7e5294bd4aef-180x320.jpg)

![青い鳥文庫 小松左京「宇宙人のしゅくだい」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/7d474070d7c5127cf30e623ac8aab757-180x320.jpg)