【メモ】

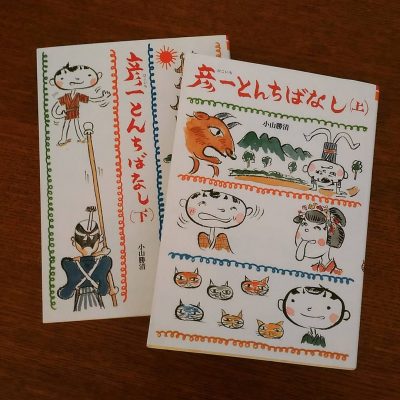

・とんちもあれば、ダジャレ、ものすごくシンプルなギャグもある。あまり肩肘張らずに、軽く読んでいける感じ。

・やはりおもしろいのはとんちばなし。描写が細かく、話もよく練られている。しかし、ギャク系もなかなか。たとえば「けちんぼ」という話はこんな話。— ”むかしあるところに、けちんぼとけちんぼが隣りあわせに住んでいた。ある日、かたっぽのけちんぼが、はしごが必要になり、下男に、もうひとりのけちんぼに、はしごを借りに行かせた。しかし、もうひとりのけちんぼは断る。すると、はしごを借りに行かせたけちんぼはこう言う。「なにっ、あのけちんぼめ。そんならしかたがない。◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯(さすがにオチは伏せ字にさせていただきました)」” — わずか10行1ページ足らずの短い文章の中に、シンプルにまとめられた、このおもしろさ。

・こういう昔の話を読む際(お子さんに読ませる際)には、古い単位についての知識を補足しておくと、さまざまなものを具体的なイメージがしやすく、よりスムーズに物語が楽しめるように思う。例えば、「一両は小判が一枚。江戸時代の一両は、現在の貨幣価値で10万円前後」「一石とは、十斗=百升で約150kg(容積にして180リットル程度)。俵にすると2.5俵。小判1枚で購入できる、つまり、現在の貨幣価値で10万円程度。例えば、”10万石の大名”といえば、現在の価値で100億円の収入のある大名(ただし、家臣の収める土地も含めて、お家全体での話)ということになる」「また、一石とは、当時の人間1人が1年間に食べる米の量とおおよそ等しかったといわれている。侍を1人動員するためには、年間30〜40石が必要とされたという話なので(米以外の食料や、衣類や住居、家族や使用人などにかかる費用含めてこの程度は必要という話)、”10万石の大名”であれば、3,000〜4,000人の侍を動員することのできる大名ということになる」など。

【子どもの読書に関わるデータ】

ふりがなの状況:総ルビではありませんが、かなりの漢字(恐らく、小学校低1〜3年生で習う程度の漢字以外)にはふりがなが振られています。

文字の大きさ:小さい。おとな向け文庫サイズと同等か、1-2ポイント程度大きいサイズ。

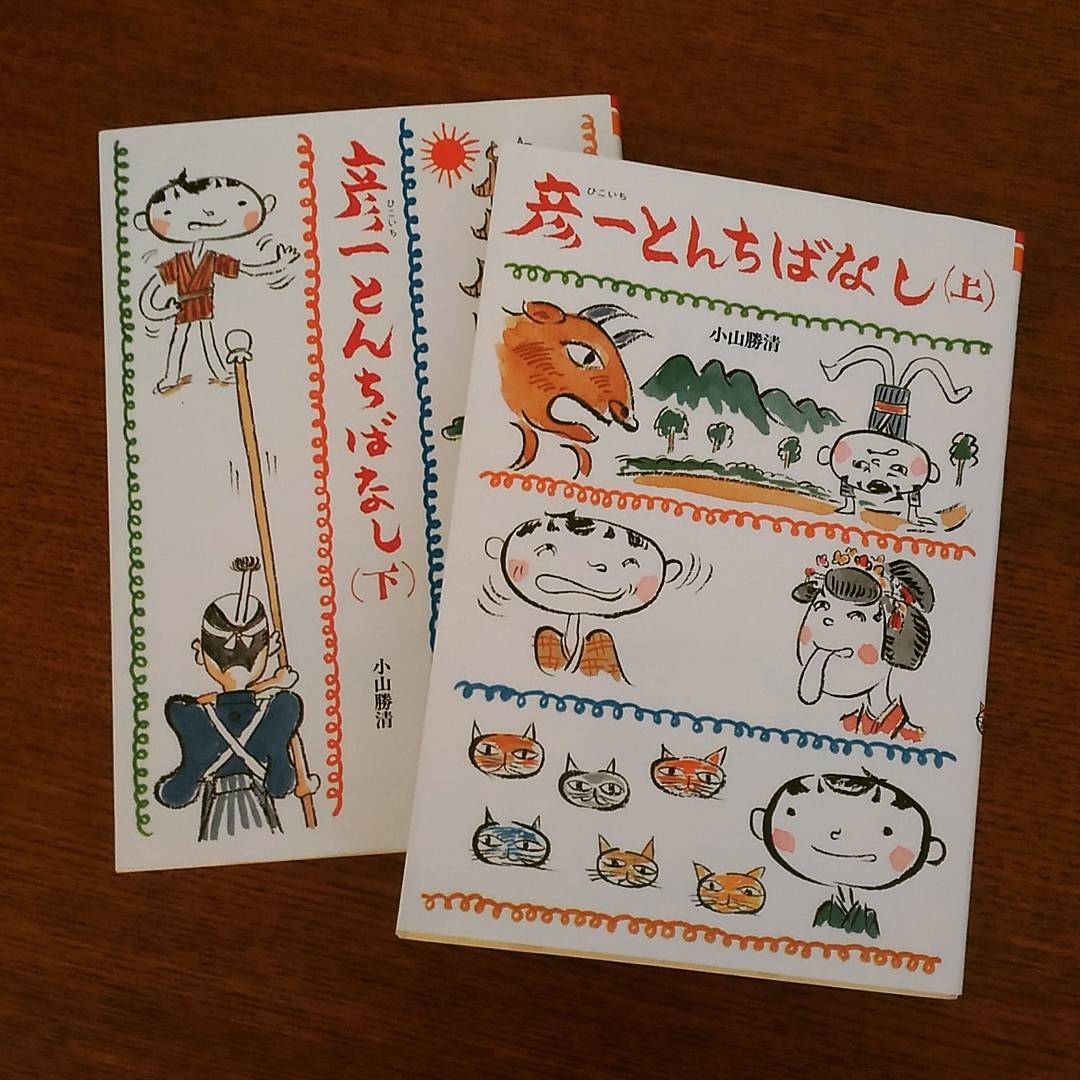

所感:ふりがなは小学校低学年でも読めるレベルまで振られています。そういった意味では、「小学校低学年からでも十分に読める本」といえると思います。その一方、内容的には、当然小さなお子さんでも理解できるような内容でありながらも、思わず考えさせられてしまうような内容もあり、小学校低学年〜中高生、おとなでも十分に楽しめる内容になっているかと思います(これは、「彦一とんちばなし」にも共通して言えることですが、日本の昔ばなしには、昔の人の知恵や教訓、道徳心など、時代を越えて語り継いでいくべき内容が多く含まれているのではないかと改めて感じさせられます)。

【表紙及び冒頭5ページ】

【本文書き出し】

” 吉四六さんの生き絵

ある晩、ひとりの旅人が、吉四六さんの家にやってきて、今晩の宿をたのみたいといいました。吉四六さんが、

「あなたは何をする人ですか」ときくと、旅人は、

「わしは絵師じゃ。これから、江戸へでていこうと思っている」と、こたえました。

「それならお泊りください」といって、吉四六さんは、絵師にごちそうをふるまい、泊めてやりました、絵師が宿代をきくと、吉四六さんは、

「わしゃあ、宿代などいりません。そのかわり、絵を描いてくれませんか」といいました。

「もちろん描こう。だがどんな絵がいいのかな」

すると、吉四六さんは、

「雨降りに傘をさして歩く人の絵と、同じ人が天気のいい日に傘をたたんで歩く絵を描いてください」といいました……”

【基本データ】

小峰書店

二〇一一年 三月 三日 第一刷発行

監修:小澤俊夫 再話:小沢昔ばなし大学再話研究会 絵:二俣英五郎『吉四六さん』

ISBN978-4-338-25806-7

”この本、読ませてみたいな”と思ったら

![小峰書店「吉四六さん」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c173081f930d18a8eca1b424fd692c3f-180x320.jpg)

![小峰書店「吉四六さん」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/bb67f3851316be632931f1c2b8cdefac-180x320.jpg)

![小峰書店「吉四六さん」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/a7ad1a4f970b607afb932ba6de14aa89-180x320.jpg)

![小峰書店「吉四六さん」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/813fec5df6bf174b8fc7a7e6d5717a5f-180x320.jpg)

![小峰書店「吉四六さん」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/80cf7796f870e5c0be0b1cbc3a164e0b-180x320.jpg)

![小峰書店「吉四六さん」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/b7904ebd821b0bc9e5bff2642da06f0f-180x320.jpg)

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c9e689f2b95ac91dbd19e37fe0d97904-180x320.jpg)

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/0983326e01ad33cdcb4be9690b5a4be8-180x320.jpg)

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/f377adf748f68bf62750ba7b71923ff4-180x320.jpg)

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/18b22b624641610e4fac15f75a23a5a7-180x320.jpg)

![偕成社文庫「彦一とんちばなし」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/044f95fe5c96679e5c611fc225d41cd5-180x320.jpg)